Il paesaggio è una “struttura” della nostra percezione della natura. Se il “paese” (pays) è il dato naturale, il “paesaggio” (payasage) è un’invenzione del tutto artificiale. Il paesaggio è di conseguenza un’immagine estetica (estetizzata) del luogo. Se spulciamo i dizionari scopriamo che il paesaggio è l’estensione di un territorio visto da un unico punto di vista o, detto altrimenti, l’estensione di territorio che l’occhio può abbracciare nel suo insieme o, ancora, la porzione di terra che la natura offre allo sguardo dell’osservatore.

Daniello Bartoli nel 1657 lo definisce come “il complesso di tutte le fattezze visibili di una località” e Niccolò Tommaseo due secoli più tardi, smascherandone la riduzione a complemento d’artista, scrive che il paesaggio è “quello che occupa tutto il quadro e ‘paese’ quello che è l’accessorio di un quadro”.

Nelle parole di uno storico del novecento, Alain Corbin, il paesaggio non è che lo sguardo che un osservatore posa su un territorio. Il paesaggio si profila come esperienza soggettiva. Immediato è il ricordo dell’Infinito leopardiano che esordisce con una puntuale descrizione dello spazio d’intesa (accuratamente delimitato) tra osservatore e paesaggio: “sempre caro mi fu quest’ermo colle, / E questa siepe, che da tanta parte / Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude”.

Il paesaggio non è un luogo ma la sua rappresentazione: forse è la Natura che mette in scena se stessa, in uno spazio ben definito, a nostro beneficio di osservatori. Come in quelle performance teatrali in cui un solo spettatore per volta è introdotto allo svolgimento della pièce, distribuita magari in ambienti diversi su cui ci affacciamo come da un privilegiato belvedere.

Quando nasce l’idea di paesaggio? Secondo il geografo francese Augustin Beque durante il Rinascimento, epoca che permette l’attuarsi di queste quattro condizioni:

- Uso di una o più parole per dire “paesaggio”.

- La nascita di una letteratura orale e scritta che derivi dal paesaggio o ne canti la bellezza.

- Il diffondersi di rappresentazioni pittoriche del paesaggio.

- La creazione di giardini dedicati al loisir (ovvero, dall’orto al diporto).

Giorgione, La Tempesta, 1505-1508, Gallerie dell’Accademia, Venezia.

La parola che ha introdotto il paesaggio, con una propria fisionomia concettuale, nelle lingue europee, sembra sia entrata in uso in Olanda alla fine del XV secolo: “landschap”. Il termine paesaggio non ha un corrispettivo preciso nel latino seppure nella lingua parlata vi fosse la sua radice, l’aggettivo pagense da pagus, cippo di confine fissato in terra.

Nell’antichità il paesaggio, quello che noi oggi abitualmente definiamo in questo modo, era uno spazio simbolico, luogo d’incontro degli uomini con gli dei. La selva era necessaria all’apparizione delle ninfe quanto gli arenili ai sotterfugi delle oceanine. Il paesaggio, che non è la terra dell’agricoltura virgiliana e non è la natura vivente e feconda dell’isola di Ogigia, è un segnale fortemente retorizzato e condensato in espressioni ricorrenti: il mare cupo vinoso di Omero. Curiosamente ritroviamo questo procedimento di stilizzazione dello spazio, apparato di scena dentro cui si muovono gli eroi e gli dei, nel cinema di John Ford. Da un film all’altro ritroviamo ad esempio lo scenario della Monument Valley che non assolve alcuna funzione geografica o narrativa, bensì indexicale: quelle torri di roccia svettanti come maestosi alberi fossili in un orizzonte deserto sono il western e assolvono la stessa funzione formulaica del mare cupo vinoso nell’Odissea.

Nel medio evo latino il locus amoenus è l’oggetto di una descrizione puramente retorica. Scrive Roland Barthes chiosando il libro dell’archeologo e filologo Ernest Curtius sulle relazioni tra letterature europee e Medio Evo latino: “il paesaggio è separato dal luogo, perché la sua funzione è di costituirsi in segno universale, la Natura: il paesaggio è il segno culturale della natura”.

Prima della modernità il paesaggio riflette uno sguardo collettivo e non esprime la sensibilità individuale. È altro da sé. Per Petrarca la natura, come egli la descrive nel racconto della sua ascensione al Mont Ventoux nel 1335, è divenuta oggetto di contemplazione non certo di corrispondenza d’amorosi sensi. Nel XVII secolo alla contemplazione fa seguito l’ammirazione (la campagna come la dipingono Poussin e Lorraine) e nel XVIII la Grande Natura con la sua potenza devastatrice, il terremoto di Lisbona, è oggetto di reverente indagine filosofica. Forse è Rousseau ad inventare il paesaggio moderno in veste di pedagogo di uno sguardo in continua deambulazione tra il fuori da sé e il dentro di sé. Burke e Kant distillano dal paesaggio il sublime, mentre per il realismo del XIX secolo non è che una porzione di mondo sottomessa all’oggettività di una descrizione puntigliosa.

Lo stesso secolo però guarda il paesaggio anche con gli occhi di Baudelaire che nel 1859 (Salon, cap. VII, Le Paysage) scrive: “Se una composizione di alberi, di montagne, di acque e di case, cui diamo il nome di paesaggio, è bella, non risulta tale per se stessa, ma per me, per la finezza che è mia, per l’idea o il sentimento che vi associo”. Il paesaggio non è allora che l’oggetto di una èkphrasis – una descrizione del luogo, o dell’opera d’arte, che gareggi in espressività e bellezza con la cosa stessa descritta – che ognuno di noi compie, silenziosamente o meno, ogni volta che posiamo lo sguardo (il nostro, singolare e unico) su una porzione di mondo. Il paesaggio è sempre anche un’immagine del paesaggio: ha a che vedere con il reale e l’immaginario, con la percezione e la costruzione, è oggettivo e soggettivo.

La composizione richiama vagamente quella della Tempesta di Giorgione, ma la natura ha perso qualsiasi valore simbolico e ha riassunto la sua rasserenante indifferenza

L’arma finale per l’estrinsecazione universale di questa procedura di archiviazione individuale e creativa dell’immagine del reale è lo smartphone. Lo smartphone ci permette d’inverare continuamente la nostra presa individuale sul mondo, quand’anche sia probabile che alla verifica dei risultati ci ritrarremmo inorriditi dalla loro sconsolante omogeneità. Resta che “si va sempre più verso una visione individuale, soggettiva del mondo, e quindi verso la costruzione sempre più radicale di geografie personali, di sguardi costruttori di spazi forzatamente contemporanei, dettati dalla necessità e dalle percezioni del momento” (Viviana Gravano, Paesaggi attivi. Saggio contro la contemplazione – L’arte contemporanea e i paesaggi metropolitani, Milano 2012 [2008]).

Gli strumenti di riproduzione digitale permettono a tutti di documentare

continuamente il proprio punto di osservazione sul paesaggio

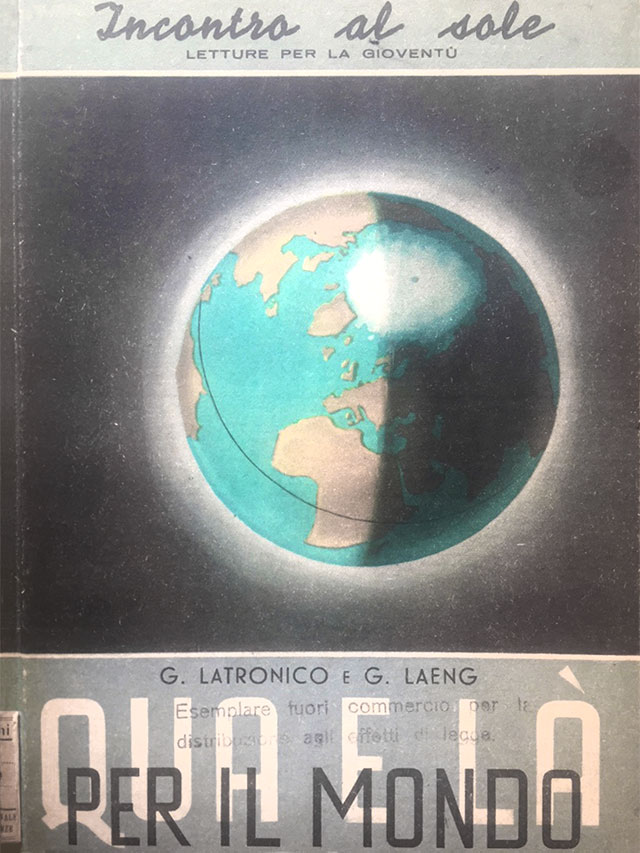

Quanto alle geografie personali, dovremmo essere felici che qualcuno ne abbia fatto l’oggetto di un libro introvabile e bizzarro. Il volumetto in questione dovrebbe essere ristampato e messo in mano ai fanciulli (così li apostrofa l’editore) al posto dello smartphone. Gli autori sono Gualtiero Laeng, alpinista e geografo di cui il figlio Mauro ha scritto che “amava non solo frugare nelle viscere delle montagne, ma anche camminarci sopra” , e Giuseppe Latronico, prolifico scrittore per ragazzi, maestro elementare negli anni trenta, antifascista convinto che ripudiando l’esaltazione paramilitare nell’addestramento dei piccoli camerati preferiva occuparsi del gioco come libero passatempo e guarniva di aneddoti divertenti le sue scorribande tra storia, scienza, tecnica e letteratura. Nel 1947 i due si associarono nell’impresa di scrivere Qua e là per il mondo – Un viaggio divertente nel regno della geografia per le edizioni La Scuola di Brescia. La brevissima introduzione si rivolge ai ragazzi, con fiducioso garbo, per raccontare loro come sia questo un libro “che dovrebbe vivamente eccitare le vostre giovani menti facendole sortire dal fantasioso ma infido campo della letteratura d’avventura per avviarle (senza sacrificio per l’immaginazione e con maggior profitto per la sodezza delle informazioni) a cognizioni dilettose e fruttuose”.

La semplice citazione dei titoli di alcuni tra i moltissimi, brevi capitoletti, spesso corredati d’illustrazioni, che stanno all’indice del libretto basti a incuriosirvi se non a saziarvi: La patria delle tempeste, Un laghetto che bolle, Confini bizzarri, La città di sale, la geografia “musicale, E’ abitabile il pianeta Venere?, Le montagne che cantano, Un fiume che divora le rocce come il pane, Una città donde si è bandito il numero 6, Pantagruel in America, Quanto impiega il Reno ad attraversare il lago di Costanza?, Ci cadrà in testa la luna?, Quanti abitanti può nutrire la terra?

Se potessi avere qui Laeng e Latronico avrei anche io una domanda per loro: se il paesaggio che stiamo guardando non è lo stesso per tutti ma ognuno ne vede uno tutto suo, vuol dire che non c’è un solo globo terrestre ma ce ne sono tanti quante sono le persone che lo abitano? e come mai non abitano ognuna sul proprio personale pianeta come il Piccolo Principe? era questo che voleva dirci Saint- Exupery?

Per finire, il libro di geografia idiosincratica di Laeng e Latronico ha una bella copertina illustrata da Bruno Munari, che riproduciamo. Nel 1947, l’anno di pubblicazione, Munari partecipava alla prima grande mostra d’arte che si tenesse a Milano dopo la fine della guerra: Abstract and Concrete art ma soprattutto si dedicava al gioco con alfabeti enigmatici e misteriosi, geroglifici fantastici o alieni intitolati Scritture illeggibili di popoli sconosciuti. Opere che a ragion veduta sarebbero ben potute stare nel paesaggio curioso e ospitale di Qua e là per il mondo (non solo il nostro).

*la breve storia del paesaggio deve molte informazioni al bel testo di Keiichi Tsumori – Le paysage proustien: des ecrits de jeunesse a La Recherche du Temps perdue (Tesi di dottorato /Sorbona 2011), diventato un ponderoso saggio per i tipi di Honoré Champion nel 2014, Proust et le paysage.